Portrait de Charles-Antoine de la Roche-Aymon (1697-1777), école du peintre suédois Alexandre Roslin (Musée de San-Francisco).

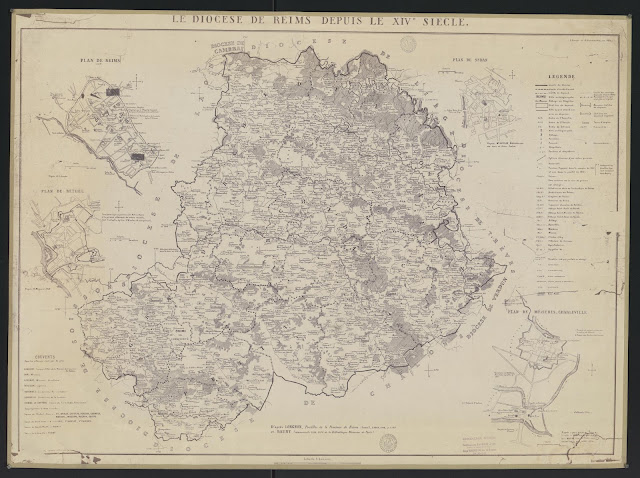

En 1774, le cardinal de la Roche-Aymon, archevêque de Reims, envoie à chaque curé de son diocèse un long questionnaire imprimé portant sur la situation de sa paroisse. Cette initiative est d'ailleurs exceptionnelle au XVIIIe siècle puisque, outre Reims, deux diocèses seulement ont fait de même, Rodez en 1771 et Bordeaux en 1772. En outre, c'est l'enquête de Reims qui est la plus détaillée et la plus riche en questions. Or, parmi ces dernières, quelques unes portant sur les pèlerinages locaux permettent de nous faire une idée de la piété populaire de l'époque.

Dans les réponses, une centaine de pèlerinages, plus ou moins importants sont mentionnés, la plupart consacrés à des saints. Ce peuvent être des saints de l’Église universelle. Ainsi, dans les Ardennes, Saint Pierre est il invoqué à Chaumont-Porcien ou Saint-Hilaire à Warcq. Mais il s'agit aussi souvent de saints qui ont un rapport avec le diocèse, comme Saint Remi ou Saint Timothée à Reims. Enfin on trouve un grand nombre de saints obscurs, dont l'existence pour certains n'est pas toujours avérée.

Le sentiment religieux qui se manifeste dans ces pèlerinages est assez rarement lié à une réflexion sur l'idéal chrétien représenté par les saints. En fait, ce qu'on leur demande ce sont des interventions concrètes, en particulier lorsqu'on se trouve dans les difficultés. On peut, certes, voir là un reste de superstition mais il faut se souvenir qu'à l'époque beaucoup de fidèles pensent que les saints, s'ils ont des mérites exceptionnels, n'en ont pas moins été des hommes ou des femmes qui ont connu des préoccupations semblables aux leurs.

Les invocations pour la guérison des maladies l'emportent de loin. Par exemple, pour les maladies des yeux, on évoque le premier évêque de Nantes, Saint Clair, réputé pour avoir guéri des aveugles. Pour les enfants qui tardent à parler, on s'en remet à Saint Brice, évêque de Tours du Ve siècle qui, accusé d'avoir eu un enfant illégitime avec une servante, aurait fait parler le nourrisson pour qu'il nie cette paternité.

S'il existe des pèlerinages importants comme celui de saint Timothée à Reims où, jusqu'à la Révolution, le clergé et les fidèles se rendent chaque 23 août en procession solennelle à la Pompelle, sur la route de Châlons, là où le saint aurait été martyrisé, d'autres sont beaucoup plus secondaires, voire confidentiels.

Le martyre de saint Timothée, plaque réalisée vers 1670 par Jacques Laudin émailleur de Limoges. Elle appartient à une double série d'émaux colorés et d'émaux en grisaille pour l'église Saint Timothée de Reims (musée Saint-Remi, Reims).

Les curés adoptent des positions variables au sujet de ces pèlerinages. Si la grande majorité les approuve et loue leur bon déroulement, certains sont plus réservés voire hostiles. C'est que, parfois, il existe des abus évidents comme à Pouillon, près de Reims, où le curé s'indigne de l'atmosphère de fête profane entourant le pèlerinage à saint Gorgon qui a lieu début septembre : "Il serait à souhaiter que la populace de Reims y apportât plus de dévotion et que le pèlerinage soit à un autre moment, à cause de la proximité des vendanges".

Martyre de saint Gorgon et de saint Dorothée qui s'est déroulé au début du IVe siècle, miniature du XIVe siècle.

Quelques curés, à l'instar de celui de Saint Germainmont dans les Ardennes, ont, eux, des doutes sur leur validité religieuse : "Il se trouve dans l'église paroissiale un pèlerinage. Les mères apportent leurs enfants lorsqu'ils ont peine à marcher et invoquent à ce sujet une sainte appelée Gemme, que je ne connais pas bien. Il serait donc fort à propos de faire connaître ce que c'est que cette sainte ou en abolir la fête".

Sainte Gemme est une vierge d'origine ibérique qui, selon la légende, aurait été martyrisée en Saintonge aux premiers temps du christianisme (vitrail de la basilique Saint-Eutrope de Saintes en Charente-Maritime).

Il n'en reste pas moins que les fidèles restent très attachés à ces formes de dévotion, certes utilitaires dans leurs motivations mais qui expriment bien la piété populaire de l'époque.

Commentaires

Enregistrer un commentaire