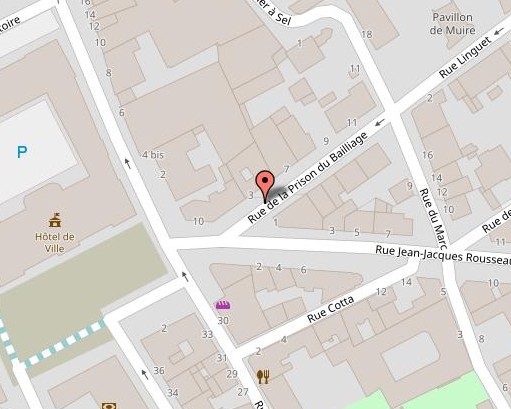

La rue de la prison du Bailliage, située tout près de l'Hôtel de Ville, rappelle encore aujourd'hui l'ancien bailliage de Reims.

Un bailliage est une circonscription administrative née au XIIIe siècle avec à sa tête un bailli qui représente le pouvoir royal. Au départ, le bailli possède des pouvoirs très étendus, à la fois militaires, fiscaux et judiciaires mais, progressivement, il ne va conserver que son rôle de représentant de la justice royale.

Le bailli juge à la fois au criminel et au civil. Il est aussi juge d’appel, c’est à dire qu’il a le droit de réviser les sentences déjà prononcées. Il a aussi la main sur toutes les affaires où l'intérêt du roi est en question. Mais son pouvoir judiciaire connaît tout de même des limites car il doit tenir compte de la présence des nombreuses justices seigneuriales qu’il doit théoriquement respecter. Ainsi, à Reims, l’autorité, ce que l’on appelle à l’époque le droit de ban, appartient à des seigneurs ecclésiastiques qui ne se contentent donc pas de leur pouvoir spirituel. Au premier rang se trouve l’archevêque qui est aussi duc de Reims et le seigneur temporel de la plus grande partie de la ville puisque le ban de l’archevêque rassemble la moitié du territoire urbain et les deux-tiers de la population. Sur ce territoire, c’est l’archevêque qui exerce la justice, y compris ce que l’on appelle la haute justice qui s’occupe des crimes graves. L’archevêque possède son tribunal, ses hommes d’armes et sa prison. Les autres seigneurs, moins importants, sont aussi des ecclésiastiques puisqu’il s’agit de l’abbé de Saint-Remi et de celui de Saint-Nicaise.

Cependant, l’archevêque doit compter avec la bourgeoisie rémoise qui a obtenu des pouvoirs de basse-justice, celle qui s’occupe des affaires banales. Or il existe une rivalité féroce entre la justice de l’archevêque et celle des bourgeois représentés par l’échevinage. Ces tensions font les affaires de la justice royale car l’archevêque et l’échevinage portent fréquemment devant elle leurs litiges. Avant 1523 c’est le bailli de Vermandois, qui siège à Laon, qui juge en appel ces litiges, à l’exception des plus graves qui sont portés directement devant le Parlement de Paris. Par ce principe de l’appel, la royauté accentue donc son poids sur les affaires de la ville de Reims sans paraître remettre en cause ouvertement les pouvoirs locaux.

Le Bailliage de Vermandois naît en 1215, quand le comté de Vermandois est réuni à la couronne de France par Philippe-Auguste. Son ressort est très vaste puisqu'il s'étend sur la Picardie, la Champagne et une partie de l’Île-de-France. Mais, au fil du temps, le pouvoir royal cherche à en détacher certaines parties pour les transformer en bailliages de plein exercice.

C'est ainsi qu'à la fin du XVe siècle la création d'un bailliage de Reims est envisagée. Les archevêques, bien conscients que cette création empiétera encore davantage sur leur pouvoir, tentent de s’y opposer. En 1454, Jean Jouvenel des Ursins réussit à bloquer un premier projet. Mais, en 1523, le pouvoir royal reprend l’affaire en avançant que ce sera plus pratique pour les justiciables rémois qui ne seront alors plus obligés de se déplacer jusqu’à Laon. Cette fois le projet aboutit et, en juillet 1523, un édit de François 1er crée le bailliage de Reims dont le ressort s’étend sur presque tout l'arrondissement actuel de Reims, une partie importante de l'actuel département des Ardennes et quelques autres localités de l'Aisne et de la Marne. L’archevêque de l'époque, Robert de Lenoncourt, tente bien de faire casser l'édit de création par un pourvoi auprès du Parlement de Paris mais c'est un échec puisque le Parlement de Paris, en avril 1525 confirme le nouveau bailliage.

A la tête du bailliage de Reims siège un lieutenant général (l'ancien titre de bailli est devenu purement honorifique) est propriétaire de sa charge (appelée aussi office) qu'il a achetée au pouvoir royal. Il faut rappeler que, sous l'Ancien Régime, tous les membres du milieu judiciaire, à l'exception des avocats, ont acheté leur charge qu'ils peuvent transmettre à leurs héritier ou vendre. A titre d'exemple, le dernier lieutenant général du bailliage de Reims, Antoine Sutaine du Vivier, achète sa charge alors qu'il n'a même pas encore 30 ans.

En 1552 Reims est l'un des 60 premiers présidiaux créés par le pouvoir royal pour désengorger les tribunaux (et aussi renflouer les caisses par la vente de nouveaux offices !). Désormais, bailliage et présidial se confondent. Assisté de deux lieutenants particuliers et des juges du présidial, le lieutenant général juge au civil et au criminel dans les affaires sensibles. Au civil, il s’occupe des successions et des affaires qui concernent les nobles ou les ecclésiastiques de haut rang. Au criminel, il instruit les procès dans les cas dits royaux : lèse-majesté, sacrilège, hérésie, rapt avec violence, malversations commises par les détenteurs d’offices dans leurs charges. Cependant, dans les cas de condamnations à mort ou aux galères perpétuelles, ses décisions sont portées en appel devant le Parlement de Paris.

Sous l’Ancien Régime, lors d'une

affaire judiciaire, on utilise un sac scellé, en toile ou en cuir, qui contient tous les documents du dossier (d'où l'expression l'affaire est dans le sac). On le conserve suspendu à un crochet pour protéger les documents des rongeurs (d'où l'expression l'affaire est en suspens). Lors de l'audience le sac est descendu et les documents nécessaires en sont extraits (d'où l'expression vider son sac). Ici on a un sac à procès, encore scellé et donc jamais utilisé (Archives municipales de Lille).

Extrait de la carte établie par Gustave Laurent dans son ouvrage, Reims et la région rémoise à la veille de la Révolution, la convocation des états généraux de 1789 : introduction aux cahiers de doléances du bailliage de Reims, étude économique, publié par Matot-Braine en 1930.

Au XVIIe siècle, Epernay et Fismes sont séparés du bailliage de Reims ce qui complexifie encore une carte déjà compliquée. Certaines paroisses peuvent par exemple relever d'un premier bailliage pour une partie de leur territoire et d'un second bailliage pour le reste.

Il faut dire que, sous l'Ancien Régime, tout ce qui touche à la justice est extraordinairement enchevêtré comme le montre l'existence à Reims en 1789 d'une trentaine de tribunaux divers, seigneuriaux, ecclésiastiques ou royaux, et cela pour une ville de 28 000 habitants ! Il reviendra à la Révolution et surtout au Premier Empire d'y remettre de l'ordre.

Commentaires

Enregistrer un commentaire